Experiment zum Vergleich von Wechselspannung und Gleichspannung:

Alle Messgeräte sind so geeicht, dass sie bei der Einstellung "Wechselspannung" oder "Wechselstrom" die Effektivwerte anzeigen. Man erkennt also sofort welche Leistung der Strom hat:

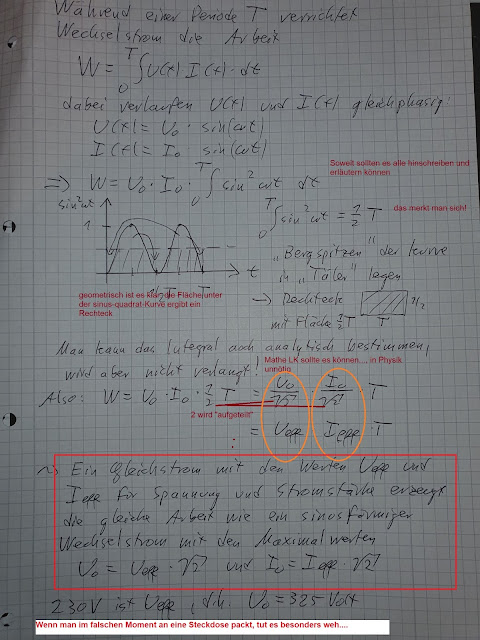

Leistung P = Ueff * Ieff

Arbeit W = Ueff*Ieff*t

Ein Gleichstrom mit den Werten Ueff und Ieff hat die gleiche Wirkung wie ein Wechselstrom mit diesen Effektivwerten.

Das zeigt das kleine Experiment:

Bitte seht euch das Video (1m35s) an und tragt euch wichtige Informationen in euer Heft ein!

Achtung: Videodatei 56 MB, gefilmt mit meinem Handy und dann komprimiert....

Das Video hat zwei Teile, durch eine etwas längere Schwarzbildphase getrennt...warum der zweite Teil spiegelverkehrt ist, keine Ahnung...hab noch nie mit der Frontkamera gefilmt...

Frage: Was bedeutet das, wenn man von 230 V Wechselspannung in unserem Haushaltsnetz spricht?

Man meint den Effektivwert, d.h. ein Gleichstrom mit der Spannung 230 V hat die gleiche Wirkung.

Wie im Film angekündigt, können wir jetzt die Wechselstromwiderstände (auch Impedanzen genannt) für Spule und Kondensator behandeln.

Schaut euch noch mal den Post ( Kapazitiver und induktiver Widerstand hier im Blog) zu kapazitiven und induktiven Widerstand an. Jetzt kommt die Mathematik dazu.

Stundenplanmäßig gesehen sind wir jetzt in der 1.Stunde am Do, 19.3. angekommen ....